2014年09月02日

調布ジュニア映画塾 第5期8日目

第5回調布ジュニア映画塾、第8日目。この日はちょっと趣向を変えて、調布にある映画関連会社2社を見学した。

調布で見つけた、映画作りを支える2つの会社

■家具でも衣装でも、ナイものがナイ

午前10時。この日参加した13名の塾生が最初に向かったのは、集合場所の京王線国領駅から徒歩圏にある「高津装飾」。映画やテレビなどの撮影で使われるさまざまな小道具をレンタルする会社で、日本映画誕生以来、映画産業の装飾分野を担い、時代劇から現代劇、さらにはSFモノまで、あらゆる作品の小道具を一手に引き受けてきている。総務の妻井さんと三輪さんの案内で倉庫を回る。全員ヘルメット着用で、いざ出発!

倉庫内の商品に触ってもイイけど、基本的に写真撮影は禁止だ。空調は効いていない。暑い。椅子、テーブル、食器棚、家具など、小道具ごとに新しいモノから古いモノまで、あるは、あるは…総数何十万点に及ぶ。壁と床以外はすべて借りられる。いまは山梨県大月にも倉庫を持っているという。ここに来れば、ナイものがナイ!移動した倉庫先のワンフロアには、時代劇用の甲冑(かっちゅう)も揃っていた。雑兵の衣装一つとっても2千人分あるというからスゴイ。要望に応じて、色を塗ったり、修理したりもお手のもの。従業員の皆さんが器用な手さばきで作業していました。

実際に兜(かぶと)や鎧(よろい)をつけてみる。スナイドル銃を手にとってみる。ズシリと重い。本物だ。みんなも知っているテレビの時代劇で使われる衣装や小道具も、みんなここでレンタルしているにちがいない。ところで、大道具と小道具の違いって分かるかな?カンタンに言えば、壁なのか家具なのかの違いだね。

■キレイな映像は、ここから生まれる

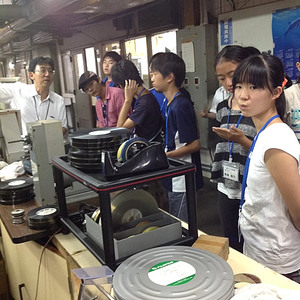

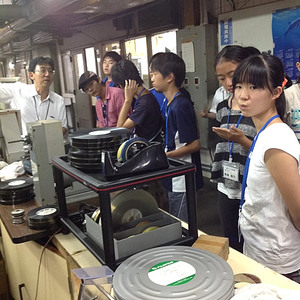

昼食後は、マイクロバスで電気通信大学の裏手にある「東京現像所」へ移動。来年創業60年を迎えるこの会社は、その名の通りフィルムを現像する会社だ。現像と言えば水がつきもの。そこで、良質で豊富な地下水脈を持つ多摩川流域のこの地に会社を設立したという。しかし今では、現像したフィルムを映画館に持ち込んでも、上映できない。すべてデータに置きかえて、プロジェクターで再生する仕組みなのだ。

ここでは、映像部の西野さんと長(おさ)さんから説明を受ける。最初に案内されたのは、フィルムの映像・焼付け現場。全員スリッパに履き替える。フィルムはホコリやヨゴレを嫌うから、土足厳禁なのだ。補正した色調をテープで読み取り、そのデータを焼き付ける作業が職人さんによって黙々と行われていた。

一方、デジタル加工をするためのテレシネルームでは、映写機とビデオカメラが一緒になったような巨大なテレシネ機を実際に見せてくれ。性能が高い分、価格も1億円以上する高価な機械だ。またレストアルームと呼ばれる作業場では、付着した汚れをひとコマひとコマ消す作業が行われていた。とても大切な仕事だが、1440枚処理してはじめて1分の映像ができるというから、気の遠くなるような作業だ。

この後も、映画フィルム専用のスキャナーやスクリーンのある編集室など、さまざまな工程を処理する部屋に案内され、最後に最終検定をする第2試写室で、最新のニュースを見せてもらう。普段見ることのできない作業室を見学できたうえ、お土産としてフィルムで作られたしおりまでいただき、ラッキー!

両社とも、映画産業を支える重要な会社。調布はやはり「映画のまち」だったことを実感した一日だった。今度映画を見るときは、タイトルのエンドロールに表示される「高津装飾」と「東京現像所」に要注目!

(写真・文:ライター井上資巳)

調布で見つけた、映画作りを支える2つの会社

■家具でも衣装でも、ナイものがナイ

午前10時。この日参加した13名の塾生が最初に向かったのは、集合場所の京王線国領駅から徒歩圏にある「高津装飾」。映画やテレビなどの撮影で使われるさまざまな小道具をレンタルする会社で、日本映画誕生以来、映画産業の装飾分野を担い、時代劇から現代劇、さらにはSFモノまで、あらゆる作品の小道具を一手に引き受けてきている。総務の妻井さんと三輪さんの案内で倉庫を回る。全員ヘルメット着用で、いざ出発!

倉庫内の商品に触ってもイイけど、基本的に写真撮影は禁止だ。空調は効いていない。暑い。椅子、テーブル、食器棚、家具など、小道具ごとに新しいモノから古いモノまで、あるは、あるは…総数何十万点に及ぶ。壁と床以外はすべて借りられる。いまは山梨県大月にも倉庫を持っているという。ここに来れば、ナイものがナイ!移動した倉庫先のワンフロアには、時代劇用の甲冑(かっちゅう)も揃っていた。雑兵の衣装一つとっても2千人分あるというからスゴイ。要望に応じて、色を塗ったり、修理したりもお手のもの。従業員の皆さんが器用な手さばきで作業していました。

実際に兜(かぶと)や鎧(よろい)をつけてみる。スナイドル銃を手にとってみる。ズシリと重い。本物だ。みんなも知っているテレビの時代劇で使われる衣装や小道具も、みんなここでレンタルしているにちがいない。ところで、大道具と小道具の違いって分かるかな?カンタンに言えば、壁なのか家具なのかの違いだね。

■キレイな映像は、ここから生まれる

昼食後は、マイクロバスで電気通信大学の裏手にある「東京現像所」へ移動。来年創業60年を迎えるこの会社は、その名の通りフィルムを現像する会社だ。現像と言えば水がつきもの。そこで、良質で豊富な地下水脈を持つ多摩川流域のこの地に会社を設立したという。しかし今では、現像したフィルムを映画館に持ち込んでも、上映できない。すべてデータに置きかえて、プロジェクターで再生する仕組みなのだ。

ここでは、映像部の西野さんと長(おさ)さんから説明を受ける。最初に案内されたのは、フィルムの映像・焼付け現場。全員スリッパに履き替える。フィルムはホコリやヨゴレを嫌うから、土足厳禁なのだ。補正した色調をテープで読み取り、そのデータを焼き付ける作業が職人さんによって黙々と行われていた。

一方、デジタル加工をするためのテレシネルームでは、映写機とビデオカメラが一緒になったような巨大なテレシネ機を実際に見せてくれ。性能が高い分、価格も1億円以上する高価な機械だ。またレストアルームと呼ばれる作業場では、付着した汚れをひとコマひとコマ消す作業が行われていた。とても大切な仕事だが、1440枚処理してはじめて1分の映像ができるというから、気の遠くなるような作業だ。

この後も、映画フィルム専用のスキャナーやスクリーンのある編集室など、さまざまな工程を処理する部屋に案内され、最後に最終検定をする第2試写室で、最新のニュースを見せてもらう。普段見ることのできない作業室を見学できたうえ、お土産としてフィルムで作られたしおりまでいただき、ラッキー!

両社とも、映画産業を支える重要な会社。調布はやはり「映画のまち」だったことを実感した一日だった。今度映画を見るときは、タイトルのエンドロールに表示される「高津装飾」と「東京現像所」に要注目!

(写真・文:ライター井上資巳)

調布ジュニア映画塾 第5期完成作品上映会 開催

調布ジュニア映画塾 第5期完成作品上映会のお知らせ

調布ジュニア映画塾 第5期9日目

調布ジュニア映画塾 第5期7日目

調布ジュニア映画塾 第5期6日目

調布ジュニア映画塾 第5期5日目

調布ジュニア映画塾 第5期完成作品上映会のお知らせ

調布ジュニア映画塾 第5期9日目

調布ジュニア映画塾 第5期7日目

調布ジュニア映画塾 第5期6日目

調布ジュニア映画塾 第5期5日目

Posted by 調布ジュニア映画塾 at 17:29│Comments(0)

│2014年度映画塾